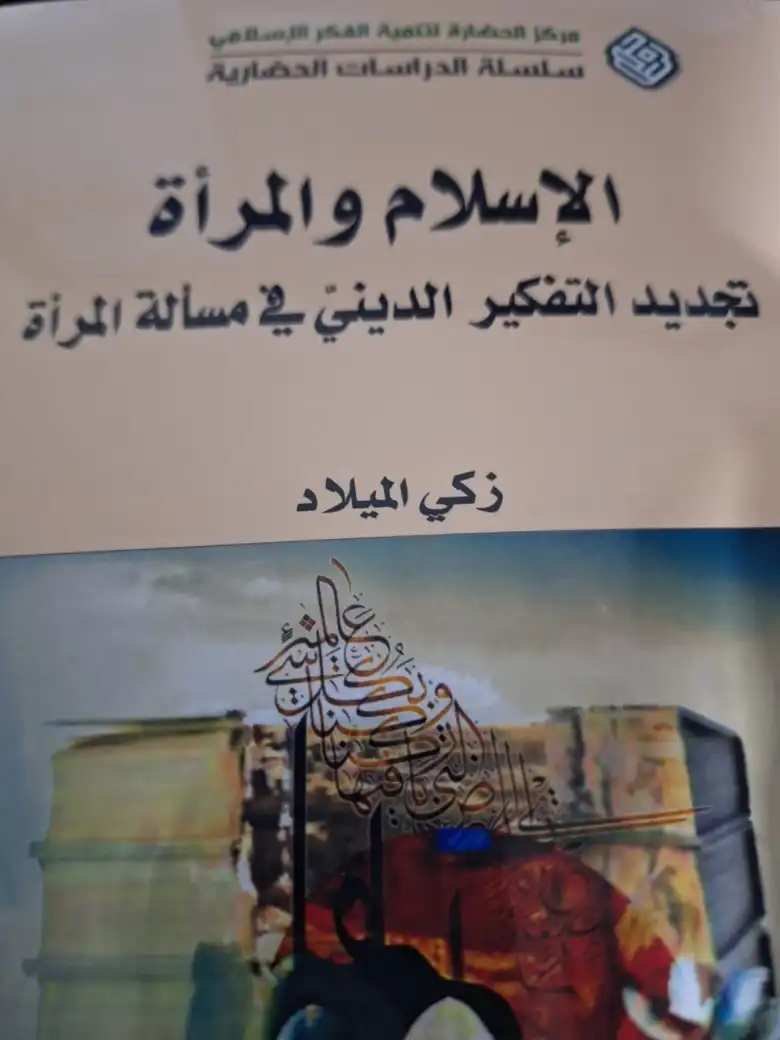

الإسلام والمرأة زكي الميلاد يُعيد مسألة المرأة إلى الواجهة

الإسلام بكل طبقاته الفكريّة والدينيّة والعقديّة والأخلاقيّة يخاطب المرأة والرجل على حد سواء، ولم يُخصص في خطابه، سواء الإلهي منه أو الإنساني قولاً مُخصصًا لنوع أو جنس واحد معين. فقط ميّز في خطابه بين الأقل إيمانًا والأكثر إيمانًا، أيّ بحسب النيّة والعمل. رغم أن المجتمعات الأشد جنوحًا نحو المساواة بين الجنسين انتهت إلى تعميق التمايز. بحسب الكاتب، في هذا الكتاب الثقافيّ المهم للباحث والمُفكر زكي الميلاد الذي بحث طويلًا في هذا الإطار. وكتابه ”الإسلام والمرأة.. تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة“ في طبعته الثانية، يأتي ضمن سلسلة كتب تُعنى بالتجديد، وصادرة عن ”مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي“ ببيروت.

يقع الكتاب في ستة فصول، الأول يتناول ”المرأة في المشروع الإسلاميّ من منظور نقديّ“، والثاني يتناول ”الفكر الإسلاميّ المعاصر وقضايا المرأة“، والثالث يبحث في ”قضايا المرأة وإشكاليات منهج النظر“، والرابع حول ”التفكير الديني وتجديد الرؤية تجاه المرأة“، والخامس حول ”دور المرأة في تجديد الفكر الإسلاميّ لمسألة المرأة“، والسادس هو ”المنحى الجديد في الفقه الشيعي في مجال المرأة.“

كلّ هذه العناوين تُشكّل حلقة في سلسلة ثقافيّة يتداولها الإسلاميون في مختلف البلاد العربيّة في محاولة دفاعيّة عن مفهوم إسلاميّ صار شعارًا لهويّة، وهذه الهويّة باتت قضية من قضايا الإسلام السياسي ضد الغرب المُستعلي على مفاهيم الشرق وثقافته بكل عناوينها. فالتجديد في قضايا المرأة ما زال مُمكنًا ومتاحًا، متخطيّا بذلك حالة التوّقف والانسداد، بعدما سيطرت العقليّة الجموديّة العربيّة على الفهم الإنساني للدين الإسلامي ”الماورائي“، من هنا خرجت التفسيرات الجموديّة من بيئة الأنظمة السياسيّة التي تقف بوجه المرأة وتعتبرها ”عورة“، بل إنها ترفض مشاركتها في مؤتمرات تُعنى بالمرأة فقط لا غير، وهنا العجب العجاب. في حين أننا رأينا، وبعد مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي أن المرأة المسلمة في كلّ من تركيا وإيران وماليزيا وتونس ولبنان ومصر باتت تعبّر في خطابها النسويّ عن مطالبها التاريخية في مفاهيم - كانت تُعتبر غربية - كالحرّية والحقوق المدنيّة، وهي رغم التزامها الديني المتشدد أخذت تدخلها في قاموسها الثقافيّ اليوميّ وبشكل أكبر وأوضح وأكثر علنيّة، مع مشاركة هذه النسوة في المؤتمرات الدوليّة لتقديم وجهة نظرهن حيال الحرية والمرأة والحجاب والحقوق المدنيّة، ولإثبات حضورها عالميّا.

أُخذ على الإسلام السياسيّ أنه أخرج المرأة المسلمة من بيتها لأجل مصالحه السياسيّة، واستخدم خروجها لتقديم نفسه كفكر عالميّ يجب قبوله والانتماء إليه. لكن هذا الاتجاه السياسيّ المتشدد لم يقدّم للمرأة ما أرادته من حقوق كالقبول بها لممارسة الشأن العام، وحقوقها القانونيّة والشرعيّة فيما يخصّ الإرث والحضانة والطلاق والزواج والتعلّم والسفر دون مَحرَم، وتسلّم المناصب الأكاديميّة وغير الأكاديمية العليا، كما هو حال الفكر الرأسمالي الذي استخدم شعارات الحرية في سبيل مصالحه الاقتصاديّة وحوّل المرأة إلى عبدة استهلاكيّة.

بالمقابل، انتقدت الباحثة منى يكن الابتعاد النسائي عن أدواره الاجتماعية إلى حد كبير، وكذلك فعلت الباحثة صافيناز كاظم حين انتقدت التصرف الإسلامي السياسي حيال المرأة الذي أعادها إلى أيام الجاهليّة.. كذلك كان حال الدعويّة زينب الغزالي التي ضاقت ذرعاً من نمطية البحث في قضية المرأة.

برأيي الكاتب زكي الميلاد لم تُقدّم هذه الحركات والتيارات الإسلامية للمرأة شيئا، بل ساهمت في مزيد من اضعافها، وبحسب الشيخ يوسف القرضاوي يعود السبب في ذلك ”إلى غياب القيادات النسائية داخل الحركة الإسلامية“! في حين ترى الدكتورة منى يكن أن السبب هو هيمنة الرجل على كثير من المواقع التي كان من الممكن للمرأة أن تُبدع فيها. أما الدكتور بشير نافع فقد أرجع الضعف في الحضور والعمل إلى الأصول الاجتماعيّة والثقافيّة لأبناء الحركة الإسلاميّة، والكلام عن الحركات الإسلامية يُفضي إلى الإخوان المسلمين في كلّ من سوريا والأردن ومصر وتركيا، وحزب الله، وحزب الدعوة، وحزب التحرير، والقاعدة، وطالبان، وحركة النهضة… أي الطرفين السنّة والشيعة، مقابل الحركات السلفيّة في كلّ من السعودية والإمارات ودول الخليج العربي الأخرى.

ولخصّ الكاتب زكي الميلاد واقع المرأة ضمن الحركات الإسلامية بعدة عناوين منها: غيابها عن مركز القرار داخل هذه الحركات التي تنادي بالعدالة لا بالمساواة، إضافة إلى هيمنة الرجال على النساء، وحصر اهتمامات المرأة بقضاياها وعالمها الخاص، وضعف العناية بتأهيل المرأة. كلّ هذه السلبيات، بحسب الميلاد، سببها ضعف اهتمام المرأة بتأهيل نفسها، والخمول والذبول ما بعد الزواج للمرأة الناشطة، والتكرار والرتابة والضمور في الأنشطة، وتكاثر الخلافات بين السيدات العاملات في النشاط العام، إضافة إلى الشعور بالعجز من دون الرجل.

لكن لماذا لم تُطور المرأة قدراتها مع ظهور الحركات الإسلاميّة المعاصرة طالما أنها كانت تدّعي أن التغريب هو سبب تهميش المرأة المُلتزمة سياسيّا ودينيّا؟

يمكن القول إن الصحوة الإسلاميّة قبيل وبعد الثورة الإسلاميّة في إيران في ثمانينيات القرن الماضي وما استتبعها من التركيز على دور المرأة المُسلمة أدخل الكثير من الأدوار للمسلمة أبرزها الاعمال العسكرية والتدريبات والأعمال الأمنية والتخطيطية، ولم يعد يقتصر عملها على التربية والتعليم والأمومة وحسن التبعّل.

ما يلفت هنا أن السلفيّة أرخت بظلها الثقيل لفترات طويلة على المجتمع المُسلم في المجتمع الخليجي وبعض الدول الإسلامية، وبالأخص الآسيوية منها كماليزيا، رغم أنها دولة متقدمة صناعيّا.

لكن التيار الماركسي الذي سيطر لفترة على بعض المُفكرين العرب، بخاصّة في دول شرق المتوسط وغربه، لعب دورًا مهمًا في انتشار النزعة العلمانيّة في الثقافة والفكر العربي - الإسلامي نتيجة التلاقح الفكري مع الجار الأوروبي العلماني.

عادت قضية المرأة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران إلى الواجهة، كدليل حركي على كون صورتها في كافة مناحي الحياة الاجتماعيّة هي الدليل على التقدّم أو التخلّف بحسب تصنيفات الدوائر الغربيّة في الثقافة والإعلام والسياسة.

ويُعتبر انتشار الفكر الإسلامي أوسع من العربي على صعيد المفاهيم، كون الإسلام أكثر انتشارا بحسب المساحة، لكن عند الحديث عن المرأة المسلمة نجد أن ”الميكروسكوب“ يصير ضيقا جدًا ومحصورًا بقضايا بسيطة غير مهمة. فما هو السبب؟

من هنا فجّر الكاتب قاسم أمين الصراعات في المجتمع العربي حيث جعل الانقسام فيه عاموديّا، رغم أنه لم يدعُ إلى نزع الحجاب عن رأس المرأة المُسلمة، بل دعا إلى إزالة الحُجب التي تمنع هذه المرأة من العمل والدراسة والتنشيط في مجتمع أقفل على نصفه بحجة الخوف من التغريب.

دخل التجديد كمفهوم على الكتابات العربيّة مع بدايات القرن التاسع عشر من خلال كتب قاسم أمين حول ”تحرير المرأة“ و”المرأة الجديدة“ وغيره من الكتّاب، بحيث أن الصراع الثقافي أخذ حدّين ونقيضين هما «الأصالة - التجديد» أو «التغريب - الأصالة» وإلى ما هنالك من مصطلحات عفى عليها الزمن اليوم. والغريب أن كلًا من الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا قد دافعا عن الكاتب قاسم أمين بوجه الثائرين على كتاباته، ويُعد كل من عبده ورضا من المُجددين والمُصلحين في الفكر الإسلامي.

ربط علماء الاجتماع والمفكرين والعلماء بين المرأة والمجتمع، فالمجتمع يتقدّم بتقدّمها ويتراجع بتراجعها، ومن أسباب التراجع والتقدّم هنا هو تعليم المرأة وحجابها ونشاطها كجزء من المجتمع ونصفه، فهذه المفاهيم المُتغيرة باستمرار كالماء في النهر الجاريّ، مما يفرض على المهتمين سؤالا: لماذا لم يتقدّم الرجل في العالم العربي، ولماذا لم يصل إلى أعلى المراتب محتلاً الدرجات الأولى على كافة صعد العلوم الحديثة طالما أنه هو الأساس، وهو العالِم والمُكتشف والتكنولوجي؟ أليس تراجع العلماء العرب وتخلّفهم مرده يعود إلى اقصاء المرأة كشريكة وإبعادها عن ساحة العمل والتعلم، ودفع العرب بنصف المجتمع «الأنثوي» إلى البيوت، فوقف الذكور وحيدين في سوح المعارك ولم يتمكنوا من التقدّم درجة.

كان العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد دعا المجتمعات الإسلامية إلى تصحيح وضع المرأة بتحريرها من الأعراف والتقاليد التي ترتب عليها قيودا غير مشروعة. ورأى العلامة السيد محمد حسين فضل الله أنه ”لا بد من التوّقف أمام شعار حرية المرأة لنطرح السؤال الكبير: ما هي الأمور التي ينبغي للمرأة أن تتحرر منها؟ وما هو مفهوم الإسلام للحرية مُقارنا بمفهوم دُعاة حرية المرأة وأهدافه؟ أو أنها تتحرك في اتجاه المطلق من دون حدود أو قيود؟“. لذا طرح السيد فضل الله الحرية المسؤولة. ورأى آخرون أن الدعوة لتحرير المرأة جاءت بعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية بتحريرها من الجاهلية وربط المفهوم بالمرجعيّة الإسلاميّة. ويبقى السؤال لماذا ربط المفكرون ودعاة الثورة والحرية بين الحجاب والقيود أو بين السفور والحرية؟ فالحجاب في القرن العشرين لم يعد عائقا أمام المرأة في العمل والعلم والعيش.

هذا الكتاب المهم الذي يستعرض كافة الآراء حول المرأة في مختلف المراحل، يعتبر مرجعًا إسلاميًا من واجب طرفي المعركة الاطلاع عليه، فالتنظير للموضوع يؤسس لمرحلة تطبيقية إيجابية قد تسعف من يشرّع ويطوّر التشريع، أو من يعمل بمجال الدعوة من مشايخ وعلماء بالتشريع واعادة النظر بالكثير من المفاهيم الدينية التي يسير عليها المجتمع العربي والإسلامي كحرية السفر، وحرية العمل، وحرية كسب المال، والاستقلالية المادية، وحق الطلاق كما هو حق للرجل، وحق الحضانة، وحق الانتخاب والترشح والعمل السياسي...

واليوم يمكن القول إن الفقه الإسلامي المعاصر قد أثمر كتابات تفصيليّة تعرض فيها القانون الخاص حول المرأة على يد فقهاء وعلماء شيعة كالسيد محمد حسين فضل الله، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، والشيخ يوسف صانعي «1937 - 2020 م» الذي يُعد رائدًا في هذا المجال، والشيخ مهدي مهريزي، والشيخ إبراهيم جناتي، وعدد آخر من العلماء ”ممن جعلوا الفقه الشيعي بمستوى من التطور لم يصل إليه من قبل، وهو لا يزال يحافظ على وتيرته التصاعدية. وهي تعبر عن حركة جديدة لها روادها ونسقها الفكري والاجتهادي داخل الفقه الشيعي.“

فيما مضى تم تشويه صورة المرأة في مسائل عدة كالديّة والإرث والحضانة والزواج المبكر وصلاة الميت ومستحقي الزكاة والحرب مع الكفار وإرث الخنثى. وللتحرر من آراء السابقين ارتأى السيد محمد حسين فضل الله أن ”فقه القدماء مرتكز على ثقافتهم وبيئتهم..“. من هنا لا بد أن تكون المرجعية الثابتة القرآن الكريم الذي لم يُميز بين الذكر والأنثى.

وخلص الميلاد إلى ضرورة اعتماد منهج التفكيك بين أقوال الفقهاء والشريعة، بهدف فهم التجديد على أسس من التطور الفكري المنهجي. كما رأى السيد محمد البجنوردي أن ”ليس كل ما هو في الفقه جزءا من الدين، فالمجتهد يخطئ ويصيب“. لذا ”إن من ضرورات التجديد الفقهي هو التماشي مع روح العصر“ كما يقول الشيخ شمس الدين.

من هنا، المطلوب هو إيجاد اجتهادات تساوي بين الرجل والمرأة، ففي سلسلة للشيخ يوسف الصانعي بعنوان ”سلسلة الفقه المعاصر“ يطالب فيها بمساواة الرجل بالمرأة في القصاص، وفي الديّة، وفي ولاية الأم، وفي إرث الزوجة من زوجها، مع نزع صفة الذكورة عن المناصب الدينية والسياسية العليا، وهو ما أيده أيضا الشيخ شمس الدين في كتابه ”أهليّة المرأة لتوّلي السلطة.“